写字楼办公采用多功能公共区会对团队交流产生哪些积极影响

更新日期:

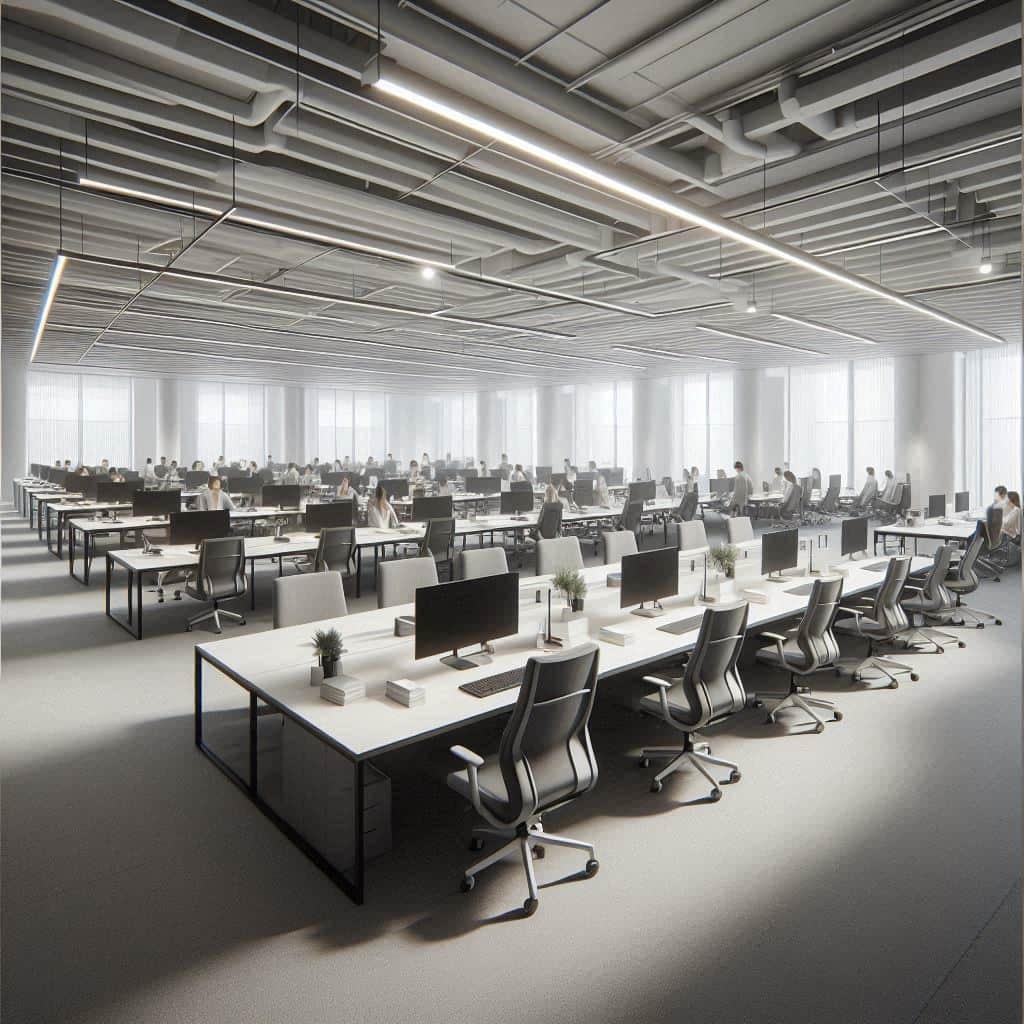

在现代办公环境中,空间设计对团队协作的影响越来越受到重视。传统的封闭式工位布局逐渐被打破,取而代之的是更具灵活性的多功能公共区域。这种设计不仅优化了空间利用率,还为员工创造了更多自然交流的机会,从而激发团队活力与创新潜力。

多功能公共区的核心优势在于其打破了物理隔阂。当员工不再被固定工位束缚时,跨部门沟通的壁垒也随之降低。例如,在凯丽大厦的改造案例中,设计师将原本分散的会议室、茶水间和休息区整合为开放式协作空间,员工可以随时根据需求切换工作模式。这种流动性让信息传递更高效,项目推进中的卡点也能通过即时讨论快速解决。

从心理学角度看,非正式交流环境能显著降低沟通压力。相比正式会议室的拘谨氛围,公共区的沙发座或共享长桌更容易催生轻松对话。一项职场行为研究发现,超过70%的创新想法产生于非计划性互动中。当团队成员在咖啡吧台偶遇或并肩参与休闲活动时,思维碰撞的频率和质量都会明显提升。

这种布局还对知识共享产生深远影响。传统办公模式容易形成信息孤岛,而开放式的设计天然促进经验流动。技术部门可能在与市场团队的闲聊中发现用户痛点,行政部门则能从工程组的日常对话中优化服务流程。这种跨职能的渗透效应,使得企业隐性知识得以高效转化。

值得注意的是,多功能区的设计需要平衡开放与私密。成功的案例往往采用模块化方案,既保留专注工作的独立舱体,也设置适合小组讨论的半开放空间。通过可移动隔断和智能声学处理,员工能自主选择适合当前任务的区域。这种灵活性既保障了协作需求,也尊重个体工作习惯差异。

从管理维度观察,此类空间还能强化组织文化认同。当公共区域融入企业价值观元素时,员工在无形中加深了对使命的理解。比如展示项目里程碑的文化墙,或是鼓励创意的涂鸦板,都成为团队凝聚力的可视化载体。这种环境熏陶比刻板培训更能塑造行为模式。

实施过程中需关注使用数据的持续优化。通过传感器收集区域人流量、停留时长等信息,可以动态调整功能配置。某科技公司发现其游戏区使用率低迷后,将其改造为VR演示空间,既保留了放松功能,又增加了产品测试用途。这种迭代思维能确保空间价值最大化。

总体而言,办公空间向多功能公共区的转型绝非简单的装修升级,而是对工作本质的重新思考。当物理环境开始支持而非限制人的行为时,团队协作会自然进化出更有机的形态。这种改变带来的不仅是沟通效率的提升,更是组织创新能力的系统性增强。